5年生のページ

2022/07/06

7月スタート~携帯安全教室や万引き防止の学習から学び、ルールを見直そう~

7月がスタートしています。各教科のたしかめやまとめのテストも終わり、子どもたちの気持ちは楽しみな夏休みに向けワクワクそわそわし始める時期です。5年生では、6月30日にZOOMを使ってDocomoの方からスマホやゲーム、SNSなどの正しい使い方や相手が目の前にいない状態や、機器を使ってコミュニケーションをとる難しさや気をつけないといけない点について学びました。

また、本日は、大津警察署から生活安全課の方に来ていただき、「社会のルール~万引きなどの犯罪は絶対にダメ~」というめあてで、万引きについてやそれらをどう捉えて防止していくか、ルールがなぜあるかについて学びを深めました。

その中で子どもの印象に深く残ったのは、「これくらいなら~」や「これくらい大丈夫~」といった気持ちがルールを破り犯罪につながることだったようです。そして、「小学生も大切な社会の一員であり、大人も子どももみんなが気持ちよく過ごせるためにルールがある」ということを学んだ子どもたち。

最初に書いたように、楽しい夏休みや1学期が終わりに近づいてきました。だからこそ、気を引き締めてルールや相手のことをしっかりと考えて相手を傷つけたり自分が傷つけられてしまったりしないようにそれぞれが相手への思いやりとルールを守る強い心をもって生活していってほしいと思います。

また、学年集会を計画していますがそこでは夏休みの生活を始め、各担任から大切なことや子どもたちに考えてほしいことを話します。そこでもしっかり自分事として考え成長の糧としてほしいと思います。

2022/06/29

さざなみ号が来てくれました!~本との出会いを楽しもう!~

昨日の放課後に(15時45分~16時15分)、唐崎小学校に大津市立図書館から「さざなみ号」が来てくれました。3年生の時に、新型コロナの影響により図書館見学が中止になったこともあってか、さざなみ号のことを知らない子どもがたくさんいましたが、紹介すると興味をもってその話を聞いていました。

ちなみに文科省の調査によると、図書館蔵書数の第1位が滋賀県なのだとか。(1位の滋賀県が776万冊と2位の福井県409万冊の約2倍)また、同時に調査された図書館貸出数の第1位も、滋賀県なのだそうです。

参考「地域経済を刺激する MACHI LOG」

「滋賀県の人は本好き」という県民性があるという話をすると、「俺、読んでないかも・・・。」「読む気になってきた!」という人も・・・。

どんな入口であれ、子どもたちが「素敵な本や自分のバイブル!」といった一冊にたくさん出会い、成長していくにつれその変化なども楽しんでいってくれる一助として、今回の「さざなみ号」の来校は素敵な機会をもらえたなと思います。

次回は、7月12日!夏休み前に、素敵な本を探してみませんか?

2022/0627

先生チェンジ!交換授業~学びのチャンスを広げよう!~

先週の金曜日に、5年の担任がそれぞれ違う学級(①→4、②→3、③→1、④→2)で道徳科の授業を行いました。自分たちの遊んでいる公園を自分たちできれいにしようと計画・実行した小学生たちの行動から、「働くことの意義、みんなのために行動することの良さ」について、「サタデーグループ」という教材を基に学び、話し合いました。

自分たちの使う場所をきれいにしたり、整備したりすることの良さ・大切さは頭では理解している子どもたちですが、いざ自分が・・・となったら「めんどくささや誰かがやってくれるよね・・・。」という正直な気持ちを話してくれる子も多かったです。

その中で、お話の中の子どもたちの様子・気持ちからもう一度考えたり、学校生活で見られた、実際に同じように自発的に行動してくれたりしている学級の子どもたちの様子を紹介すると、それぞれにまた気づきが生まれたようです。

今回、自分の担任の先生と学んだこと、また次回違う学級の先生と学ぶとき、それぞれの時間でその先生と学ぶチャンスを大切にして、自分の力になる学びを積み重ねていってほしいと思います。

先生たちも、また違う学級のみんなと学べるのを楽しみにしています!!

2022/06/23

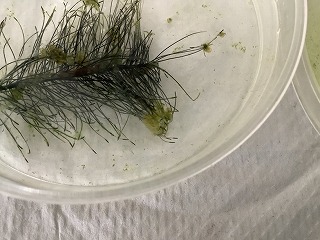

魚のたんじょう~命について学びをつなげる・学びから命につながる~

6月に入ってから、理科の「魚のたんじょう」という学習の一環でメダカを1・2組と3・4組に分かれて水槽を用意して飼って育てています。その中で5年になって育てたインゲン豆の学習を学びにつなげたり、メダカを家で飼っている子が善意でメダカの餌やメダカの卵、そして水質環境を整えるためのタニシなどを持ってきてくれたりしました。

また、自分たちで水替え当番や餌やり当番を有志で募集して世話をしてくれています。

学習を進める中で、生き物の命を学習させてもらっていること。生き物を育てながらの学習は、自分たちの思い通りにいかずに、病気で亡くなってしまったり卵もなかなか産まれなかったりしました。その中で教科書には書いてないことも学んでくれている子もたくさんいます。

毎日、メダカの成長や様子を観察してサポートしてくれている子、顕微鏡で見る小さな命の大きな命の鼓動に感動する子、亡くなってしまったメダカを丁寧に埋葬してくれている子たちがいました。

同じ単元を学ぶ中でも何を学び、何をキャッチするか。子どもたちが主体的に学習できるようサポートしていきたいと思いますが、自ら命を育てることに学びを深める姿に拍手を送りたいと思います。

最後の写真は、実験観察を終えたインゲン豆を植えた近くに亡くなってしまったメダカを埋めてくれた場所の写真です。色んな栄養を受けて育つインゲンのように、一学期の後半も子どもたちの成長を見守りたいと思います。

五つ星の☆の一つ「結」をゲットです!!

2022/06/22

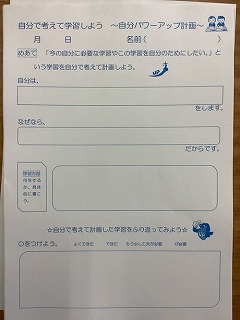

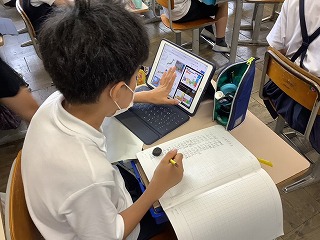

自分で考えて学習しよう~自分パワーアップ計画~

6月も終わりに近づき、1学期の学習もそろそろ学期のまとめや確認テストを意識し始める時期になってきました。5年生になり、学習はまた一段と難しくなっています。しかし、言い換えれば、これまでの学習の積み重ねが今の学びに繫がったり、これまで取り組んできた学びへの姿勢や取り組み方を考えたりするいい機会になったりしています。

ある学級では、自分の宿題への取り組み方をプリントに書き出して振り返ることで自分の家庭学習について考えました。

またある学級では、「今の自分に必要な学習や自分の課題」を考え、自分で1時間分の授業を計画して自分で考えた学習を「実践」→「振り返り」をしました。

このようのなことを通して、与えられた課題や自らに必要な課題を「自分で考えて学習」していく経験を積み重ねて、6年ないし中学校での学びへと繋げたいと考えています。

学校からも「家庭学習への取り組み方・考え方」を配布させていただきます。またそちらに関しては、このHP上でもお伝えしますが、この変化の激しい時代を生き抜くための力を育てる一環として、子どもたち自身が「自分で考える学習」や「経験」を学校・家でも大切にしていけたらと思います。