5年生のページ

2022/12/05

今年もこの季節がやってきました!Let’s なわとびチャレンジ!!~

12月に入り、寒さも本格的になってきましたが今年も様々な「なわとび技」や「唐崎スーパートライ」「なわとび大会」に向けての練習が体育の学習以外でも行われ、頑張っている姿が見られます。5年生になった子どもたちは、「中級」技のカードから、「達人」技のカード(中級・上級・名人・達人)をもらい、昨年度から挑戦している技に引き続き挑んだり、新しい技にチャレンジしたりしています。

また今年度は、12月13日(火)と15日(木)に2クラス合同で学年のなわとび大会を予定しています。上位入賞者の結果などは、12月22日の学級懇談会の際にご覧いただけるように廊下に掲示させていただきます。

さらに、今年は久しぶりに復活した「唐崎スーパートライ」(全学年対象)「大津スーパートライ」(大津市中の小学校対象)の大会やエントリーがあります。体育委員会の子たちも、いろいろな計画を立てて計画や運営をしてくれています!

寒い時期ですが、気持ちよく体も動かし、心も体も鍛えてみましょう!友だちと楽しんで協力したり、切磋琢磨したりする姿が輝いていますね☆

2022/11/29

めざせ!唐崎防災リーダー〜自助・共助・公助を通してつなげる防災〜

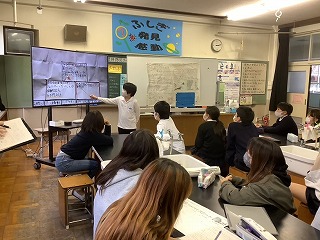

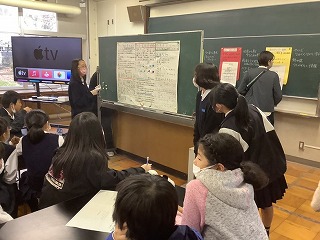

今日の六校時に、「防災リーダーサミット」と題して学んだことの発表を行いました。形式は、5年4組が発表を行い、その発表を5年1組が聞くという形でしたが、唐崎小学校の5年生の学びを是非参観したいと地域の自治会の方々や大津市の小学校の先生も来校してくれました。発表グループは全部で9グループあり、そのテーマは以下のようなものでした。

①家の中での防災

②家の外での防災 2グループ

③応急処置

④非常食

⑤減災と災害の原因

⑥過去から学ぶ

⑦未来への備え 2グループ

発表は、2つある理科室を利用し分散して行いました。発表前は緊張しながらもワクワクや早く伝えたいと意欲を見せていた発表側の子どもたち。発表が始まると緊張や焦りから、調べたことの内容が中心になってしまうグループが多かったですが、防災リーダーとして「自分」ができることを発信していけるかが今後の課題です。この単元の最後には、「わたしの防災」と題して防災の取り組みや学びを通して、自分ができることを考え宣言するという学習があるので、そこでまたもう一段階学びを深めていけたらいいなと考えています。

またこの単元を通して、今回の発表の中だけではなかなか伝わらない子どもたちの変容や成長があったことをここで少し紹介させていただきます。

①地域の車イスユーザさんへのインタビュー

→災害で車イスユーザーさんが不安な事、必要な手助けをインタビューした。

②家族の実態から考える

→赤ちゃんがいる、介護が必要な家族がいる、など自分以外の目線で非常食などを考えた。

③友達と協力して自分たちで動く

→友だちと図書館へ行く、地域にある防災倉庫を確認しに行く、オリジナルハザードマップを作る、大雨が降った際の地域の川の様子を観察する

④家族と考えた学び

→家にある防災グッズを家族で確認、新しく必要な防災道具の購入、家族やおばあちゃんに過去の災害を聞く、今年の夏の豪雨の動画を一緒に確認

⑤学校とつながる防災

→学校が避難所になった際に子どもたちの力が大きな助けになる、普段の掃除を大切にする、防災倉庫を見て防災施設としての学校の大切さに気付く

⑥以前住んでいた地域の防災や学びとつなげる

→以前、住んでいた地域での取り組みと今回学んだことをつなげて新たな発見や学びを発信して、学級や家族で共有できた

⑦学びを深めたり、もう一度考えたりするという挑戦

→普段は「調べたら終わり、それ以上考えるのは面倒くさい。」→「もう一度考えよう、見に行こう、調べてみよう」へと成長

⑧地域、危機防災課、大津市立図書館とのつながりの中で学ぶ

→今回の学びにあたって、ダンボールベッド体験やテーマに沿った本の貸し出し、防災グッズの貸し出し、発表の場への参観など

⑨単元を通して、単元が終わったあと

→子どもたちが作成した「防災に関する作成物」を展示してもらう、他にも、各学級でいろいろな挑戦や学びができています。

今後の大きな課題としては、

★たくさん伝えたいことがある中で、知識だけでなく「どうしてそう思うのか、どうして調べたのか」、防災リーダーとして、「自分が出来ることや、みんなに協力してほしいこと」は何なのかを発信していく力をつける。

★発表会という形式では、子どもたちのまなびの表現や発信につながりにくい。またたった一時間の発表では上記のような子どもたちの学びや変容がつたわりにくい。→発表会という形を変えていくことも考える。

★発表、発信、表現する力を普段から積み重ねる。磨いていくことの重要性。

などを感じます。また学校として、この事を子どもたちと共有していきます。

この単元は学んで終わり、でなくここからが新しいスタートでもあります。5年生のみんなが唐崎防災リーダーを目指していく中で、いつか自分の防災テーマを通して、防災マスターになって活躍できる人になってほしいと願っています。

またご家庭でも、普段の学びの共有だけでなく自然と防災の話ができるようになっていけばとも思っています。この場をお借りしまして、子どもたちの学びにあたり、たくさんの協力をいただきました皆様に感謝を申し上げます。

ありがとうございました。

2022/11/15

「めざせ!唐崎防災リーダー!!」~大津市危機防災課の先生から学んだこと~

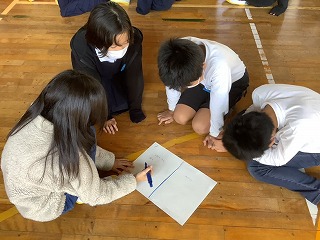

2学期、5年生は総合的な学習で防災学習に取り組んでいます。今日の総合の学習は、大津市危機防災課の職員さん2名に講師としてご協力いただき、防災について学びました。ただ話を聞くだけでなく、グループで本当の事例を基に考えたり、簡易段ボールベッドを組み立てたりしました。

講師の先生からもし唐崎の町で災害が起きてしまったら‥小学校の体育館が避難所になってしばらく住むことになったら‥という問いに対して個人やグループで学び合う姿がありました。緊急時の行動の仕方や自分たちにもできることについて、防災のプロに教えて頂いたことで大変有意義な時間になりました。最後はみんなで段ボールベッドを組み立てました。

講師の先生が教えてくれた話や提示してくれた資料からたくさんの発見がありました。

①滋賀県の人口当たりの罹患者数は・・・全国45位(裏を返せば・・・。)

②南海トラフ大地震について・・・大津市震度6強が予想される。

③琵琶湖西岸断層帯地震が起これば、唐崎は震度6強が予想される。

④ハザードマップの活用。

⑤避難所での生活について。

⑥様々な人が避難所を使うことについて。

などなど・・・。

その後は、生活班に分かれて以下の2つの問題(正解のない問題)について班で意見を出し合って考えました。

①避難所で300人避難した。今あるおにぎりは100個しかない。(今日は追加される見込みはない)

あなたなら配りますか?

②避難所でトイレが断水したので水が使えない。仮設トイレはまだなく避難所の住民から苦情が・・・。

あなたならトイレを掃除しますか?

どちらもYES・NOにいろんな意見が出ました。その中で、正解はありませんがどちらにも「ルール」を設ける。その上で行えばいいという意見が出たときには納得の声が上がりました。

後半は、簡易段ボールベッドを始めてみる子どもたちが、組み立てから片付けまでを自分たちで協力して行いました。

今回の学びのテーマは「自分事」です。教室の中で防災について学習している際にある子が「今、この習慣に災害が起こることもあるんやなぁ・・。」とつぶやいていました。遠い未来、いつあるかわからないことではなく、自分たちに身に起こることとして子どもたちが防災について学び、この後も各自のテーマに合わせて今回の学びをつなげていってくれたら・・・。

そして、子どもたちから家庭、地域、様々な方向へと、この学習を発信していけるようにサポートしたいと思います。

この場をお借りしまして、大津市危機防災課のわき先生、こじま先生、本日は誠にありがとうございました。

2022/11/10

道徳科「学習参観」~これって不公平?~

今日は、今年最後の学習参観日でした。前後半の入れ替え制の参観でしたが、たくさん保護者の皆様にご参観いただき、子どもたちの学ぶ姿や考える姿を見ていただけました。さて、保護者の皆様は、「公平」とはどんなものか考えたことはあるでしょうか?

今日の道徳の学習は「これって不公平?」という題で、4つの場面の中にある行動や背景から、「不公平」や「公平」について考えました。子どもたちは、個人や班で考える中で、平等や公正などいろいろな意見や考えが出たり、場面の人物の気持ちを考えるためにこれまでの自分の経験を結び付けて話し合ったりできました。

そして、学習の後半では、日常生活の場面で公平?不公平?それ以外・・・で問題が出てきたときはどうすると問いかけると、、、。

①話し合うこと

②チームワークを大切にすること

③意見をもつこと・伝え合うこと

④やさしさ・思いやりをもつこと

⑤ちゃんと相手の話を聞くこと

⑥相手の気持ちを想像したり、考えたりすること

など、考えて行動することが出てきました。「公平か不公平か」は相手との関係、場所、その時の気持ち、人数、状況により変わり答えは一つではないと考えた子どもたち。自分たちの生活の中で考えたり、行動したりするときには、失敗してもいいので今回の学びを活かしていってくれたらと思っています。

2022/11/04

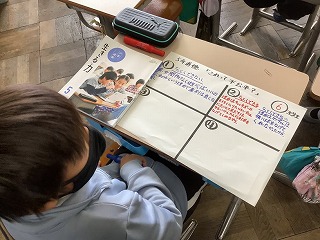

つなぎ・つながり・つなげる力の育成

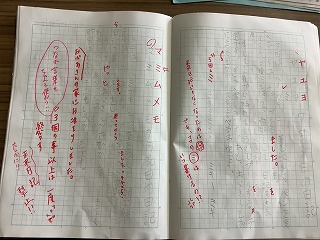

11月に入り、肌寒さを感じるようになってきました。学習では、子どもたちがドキドキ・ワクワク?の「9・10月の漢字50問テスト」がありました。

この学習は、普段の小テストとは違い、その直前に学習すればできるというわけではありません。日ごろの積み重ねが目に見えて分かりやすい学習です。ここでは点数だけでなく、結果から自分の漢字学習方法が自分力になっているかを見るいい機会にもなります。

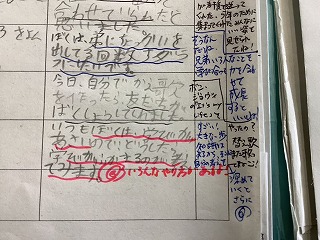

さて、この話とは変わりますが最近、嬉しい話を聞くことがあります。

・漢字の問題をテストに合わせて、家族が出してくれた。

・自分の文章力を上げるために、おうちの人が文章を添削してくれている。

・返却されたテストを家で復習し、合格できるまで再チャレンジしている。

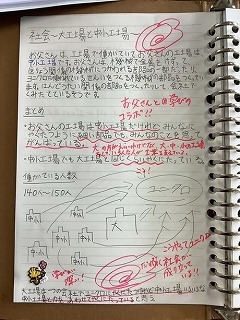

・社会科で学んだ「中小工場」で家族が働いているので、話を聞いてみると、その仕事の大切さを知ることがで きた。

・自分の「考えが浅い」ので、深く考えられるようにアドバイスしてほしい。

・今までいい加減にしてきた学習などをもう一度頑張りたい。 などなど・・・。

高学年になって、学習も難しい・いろいろやることがあって時間がない、いろいろ言われるといやになる・・・。

様々なことがある中ですが、これまでの学習をつなぎ、家族・教師・友だちとつながり、学んだことを未来につなげる。

今年(2022年)もあと、2か月弱。体育参観も終わりましたが、また個々で、そして学級・学年として目標を持って輝いていってほしいと思います。