5年生のページ

2023/02/17

まなびをつなぐ・広げる力

2月も下旬に入り、三学期も折り返しを過ぎました。日々の学習や学校生活の様々な場面で、5年生で学んだことが教科を超えて繋がったり、学年を超えて広がったりしています。

例えば、1学期の「総合の学習の時間」の学習内容とFSでの学び、社会科の公害の問題。算数科の図形の問題。国語科の「言葉の使い方」「自分たちの伝え合い方」についての学習を通して、相手に合わせた言葉の選択や下級生にお勧めの本を紹介する学習。理科の「磁石」と「電気」での学びを生かして「電磁石」の学習などをしています。

生活面でいえば、「6年生ありがとうの会」で6年生に感謝を伝え、卒業を祝う式に向けての企画・運営を通して中心として動く経験。中には。「6年生ありがとうの会」で下級生にいろいろなことをサポートしに行く機会を通して、来年度に向けての経験を重ねている人もいます。

フル稼働の5年生ですが、何を日々学び、発見して「つなげ・広げていく」かは「自分次第」です。学びのチャンスや経験を子どもたち自身が力を付け、成長の糧へとつなげ・広げていってほしいと思います。

そして、5年生としての終わりが見えてくる時期です。少し気持ちがふわふわしていたり、浮足立っていたりする様子も見られます。校長先生が教えてくれた「思いやりの計算」を思い出して、自分も相手も大切にしていきましょう!

2023/02/13

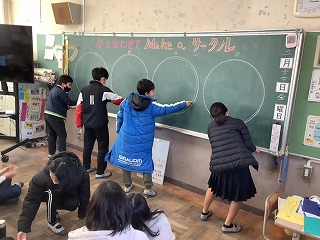

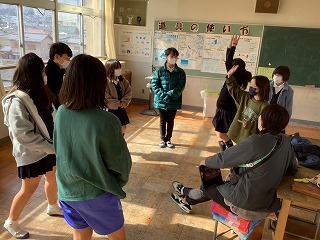

「6年生ありがとうの会」~実行委員5年生5年生全員で作り上げよう~

2月27日からの6年生に感謝を伝える週間に向けて、5年生では126名全員を①飾り②合奏③劇の3つの実行委員に分けて、お祝いの準備をしています。内容の詳細は、子どもたちに聞いてもらうとして(内容は6年生に秘密で進めているので・・・。)、毎週の総合的な学習の時間や休み時間を使ってアイデアを出し合い、想いを形や音色・映像にしていっています。

来年の今頃は、5年生のみんながその立場に・・・。ここでの学びは自分たちにも返ってくるはずです。

感謝やお祝いの気持ちを大切に、唐崎小のリーダーを受け継ぐためにもしっかりとがんばってほしいと思います!

2023/02/08

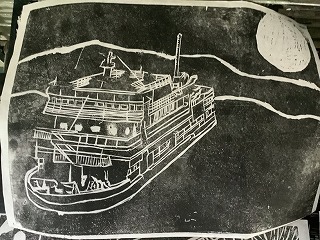

F・S 第95回・第96回の航海で輝く5年生の姿が見られました。

2月3日、7日において行われたF・Sの航海が終わりました。今回は瀬田南と合同での航海となりました。今年度も交流は対面式以外は、動画を通してお互いの学校紹介、閉校式などで交流しましたが、子どもたち自身は短い時間でも交流したい・少しでも仲良くなりたいとあいさつや笑顔を交わす場面がたくさん見られました。

航海中の子どもたちは、船上の様々な場でいつもよりもさらに集中して行動したり、自ら考えて協力したりする児童の姿は最高学年への一歩をしっかりと踏み出そうとする姿勢が表れていました。

航海では、南湖展望や琵琶湖大橋の下を通過する瞬間や沖島を間近で見た瞬間の子どもたちの姿が印象的でした。5つの学習では、琵琶湖の透視度調査を始め、湖底の観察や生物の観察、葦でできたペンの活用など様々なことに興味をもって取り組んでいました。やはり子どもたちの目で、体で体感することの価値を感じました。

欲を言えば、唐崎小を甲板で見る前に活動室へ戻りましたが、唐崎小を甲板の上で見ることができれば、更に郷土やわが校への愛着などにつながったなぁとも話しています。(いろんなことの兼ね合いでの決定ですが、子どもたちもその点は、残念そうでした。)

このF・Sの航海にあたり、お世話になった先生方、船の職員さん、食堂の方、相手校のみなさん、そして保護者の方、子どもたちなりに感謝を感じ、それぞれに学びがあったようです。

また、あいさつやまとめの言葉を伝えたり、出航のドラをたたく、食事のあいさつをしたりするなど唐崎小の代表として活躍してくれた人たちもいます。緊張しながらも、代表として活躍した経験がきっとまたチャレンジした人の力を高めてくれたはずです。

校長先生が95回の航海でおっしゃった言葉「自分の見方が変わると視野や見えてくるものが変わる。世界が変わる。」

身近なものや当たり前だと思っていた風景にも歴史や昔の人々の失敗・苦労・努力があり、それが現代の私たちにつながり受け継がれていること、世界は魅力に溢れていることに一端に触れることができたと思います。

F・Sが始まって、約60万人の人がこの船に乗って学んでいます。子どもたちも琵琶湖博士への一歩を踏み出し、そして自信を持ってみんなに「いいやん、琵琶湖!!」を伝えていってもらえたらと思います。

最後に、今回残念ながら乗船できなかった人に乗船して学べる機会があります。担任からお知らせのプリントをお渡ししますので、是非という方はお申し込みください!

2023/02/01

FS(フローティングスクール)事前学習~水のよごれ回復実験!!~

今日の2・3校時はFSから2名の先生に来校いただき、FSの事前学習を行いました。(ここでも、あいさつ・感謝の大切さを学びました!)学習の内容は・・・。

①現在の琵琶湖の水中映像を見てみよう

②琵琶湖が一番汚れていたのは40年前!原因は・・・?

③水のよごれ回復実験!琵琶湖の水がきれいになるための時間は・・・?

でした。

①現在の琵琶湖の水は、緑色→植物プランクトンが多くいるから。

②水のよごれの原因は・・・家庭から出ていた排水、工場から流された排水(リン・窒素)

⇒植物プランクトンの大量発生!結果、40年前の琵琶湖には、アオコや赤潮が多く発生してしまった。

ここまでの内容は、まさに5年生がこれまでの社会科や総合的な学習の時間、自主学などで学んできたことと繋げられた学習でした。

③水のよごれ回復実験では、ミニ琵琶湖の水をあえて汚してその水がきれいな状態に回復するにはどれくらい時間を要するのかを子どもたちが予想してスタートしました。ちなみに琵琶湖と同じ量の水が一回溜まるための時間は約5年・・・。

結果は、、、、。是非、おうちでも子どもたちにこの答えや学んだ内容を聞いてみてください。また、今日残念ながらお休みだった人たちは、このページで少しでも事前学習が味わってもらえたらと思います。

さぁ、1・2組は3日(金)、3・4組は7日(火)が乗船の日です。学びをつなげ、FSでの学習がゴールでなく、ここが琵琶湖や新しく発見したことの学びのスタートになるように今日の学習も本番の日につなげていきましょう!

保護者の皆様へ

いつも子どもたちへのサポートありがとうございます。

1月30日付で配布した「お知らせ・持ち物」やFSのサイトを子どもたちと確認していただき、当日元気に子どもたちが乗船・活動できるよう、体調管理へのご協力お願いいたします。

また、当日は前日に配布予定の「フローティングスクール健康観察表」の記入と提出よろしくお願いいたします。

2023/01/27

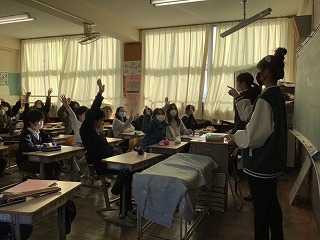

FS実行委員・6年生ありがとうの会の実行委員の活動がんばってます!!

1月も終わりに近づき、「FS(フローティングスクール)」や「6年生ありがとうの会」に向けての実行委員としての活動が本格的に始まりました。学年集会で話を聞く・考える姿も成長が感じられます。「FS」では、各学級から選ばれた代表の児童が実行委員として、そして「6年生ありがとうの会」では、5年生全員が「飾り」「劇」「合奏」の実行委員に分かれて企画や運営を考えていきます。

「1月・2月・3月」の唐崎小の児童会テーマは「生活を振り返り、まわりの人に感謝しよう」です。学級会でこのことについて自分たちの現状や課題について話し合うと、、、。

・「感謝はしたいけど、なかなか声や行動に表して伝えられてない。」「伝えるのに勇気が出ない。」

・「やってもらうのが当たり前だと思ってしまう自分に気付いた。」

・「まわりの人に感謝の気持ちをもつという意識があんまりなかった・・・。」

など正直な気持ちや伝える難しさについていろんな思いが出てきました。

ただ、今回実行委員として自分たちが動く「FS」では、自分たちの学習や活動をサポートしてくれるたくさんの方やその中で出会う人、「6年生ありがとうの会」では、5年間ともに過ごした主役の「6年生」たちに感謝や思いを伝え、形にできる場です。

言われたからやる、決められたからやるのではなく、ここでどれだけいろいろなことに気付き、感謝を伝えたり、相手のことを思いやれたりするかで、1年後の自分たちが変わるはずです。

そして、感謝の思いをもって日々、それを相手に返していくことで、1年後に自分たちに返ってくるもの、芽生える想いも変わるはずです。

5年生の3学期、6年生の0学期として、がんばったことは自分の財産になるはずです。

がんばれ5年生!!