3年生のページ

2020/12/04

2学期ラストスパート!!

12月に入り寒さも増してきましたが、子どもたちは元気に体を動かし頑張っています!唐崎スーパートライのなわとびチャレンジも始まり、子どもたちも自分の記録やライバルの記録を超えるためにこつこつと努力したり、友だち同士アドバイスを送り合ったりしています。

唐崎スーパートライでは、学年関係なく記録の上位10名がチャンピオン大会に進めますので、3年生の進出も楽しみにしています。

また、3年生でも鉄棒にチャレンジしています。得意な子や好きな子はどんどん練習し技を磨き、新しい技にもチャレンジしています。

また、その中で得意な子たちだけでなく、鉄棒が苦手な子や前回りなどが怖くてできないでいる子たちが、自ら休み時間に練習に行く姿や得意な子が休み時間にサポートしている姿も見られます。

体育では、運動が得意な子や好きな子たちにフォーカスされがちですが、苦手でも頑張る子たちやそのがんばる姿から子どもたちが大切なことを学んでいるのがとても嬉しいです。

2学期、学習のまとめやラストスパートで忙しなくなってしまいがちですが、1日1日を大切に子どもたちの成長に繋げていきたいと思います。

2020/11/27

自ら学び 自ら修める~自分を知り、学ぼうとする姿から~

2020年も残り約一ヶ月、そして、2学期も少しずつゴールが見えてきました。先ずは、健康第一で体調管理にそれぞれ努めていけたらと思います。

さて、表題「自ら学び 自ら修める」は私の卒業した中学校の校訓です。

子どもたちが学習に励む場面で、この校訓に繋がる姿を見て、久しぶりに思い出したので、ここで引用させてもらいます。

各教科、学習が進む中、子どもたちの日々の学習や宿題への取り組みが点数として表れやすい「漢字のまとめてスト(50問)」の時期がやってきました。

今回は、宿題でテスト範囲の漢字を自分で工夫して練習している人の一例を紹介したいと思います。

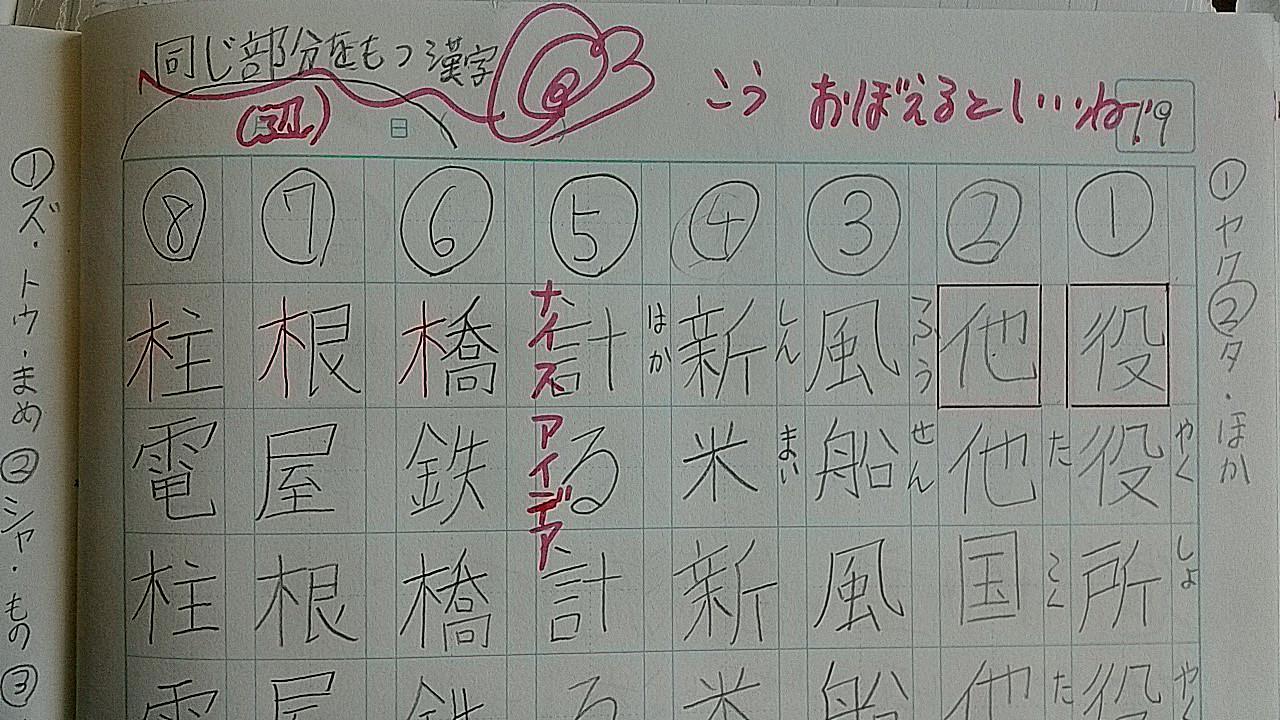

☆一つめは、同じ部分(辺)を持つ漢字を集めて書いて覚える方法。

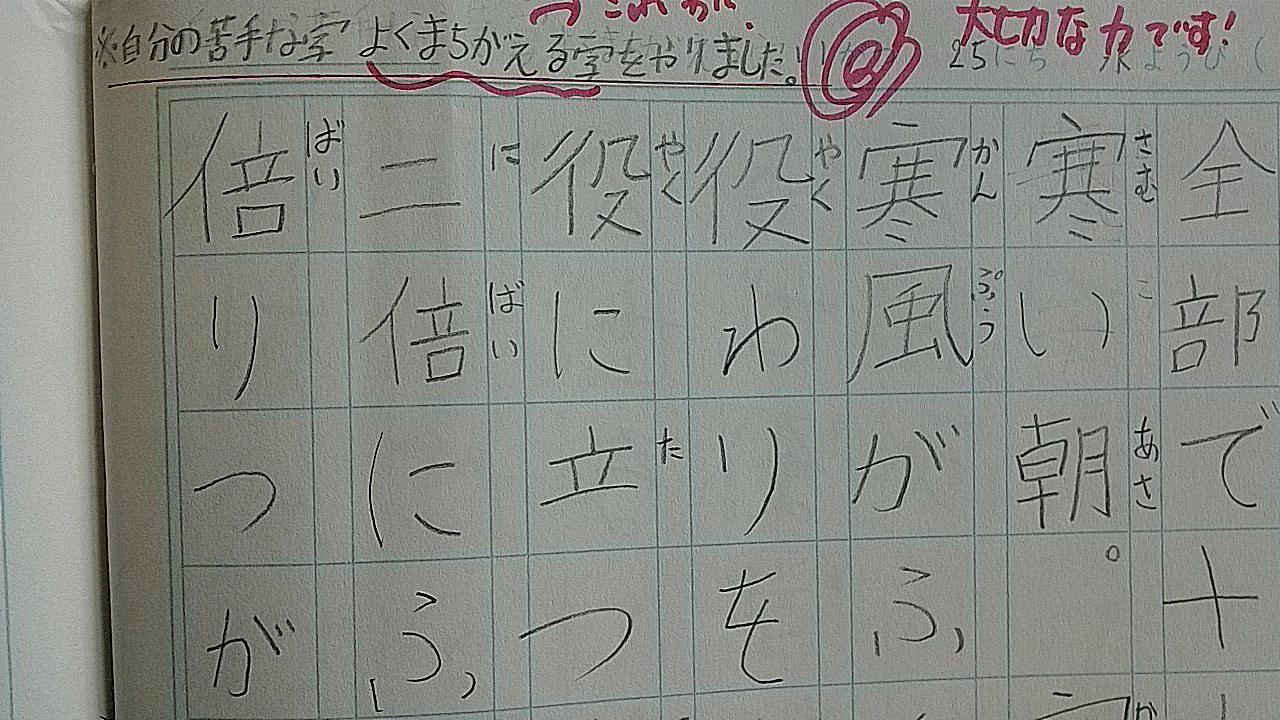

☆二つめは、シンプルに自分がよく間違えた苦手な漢字を重点的に書いて練習する方法。

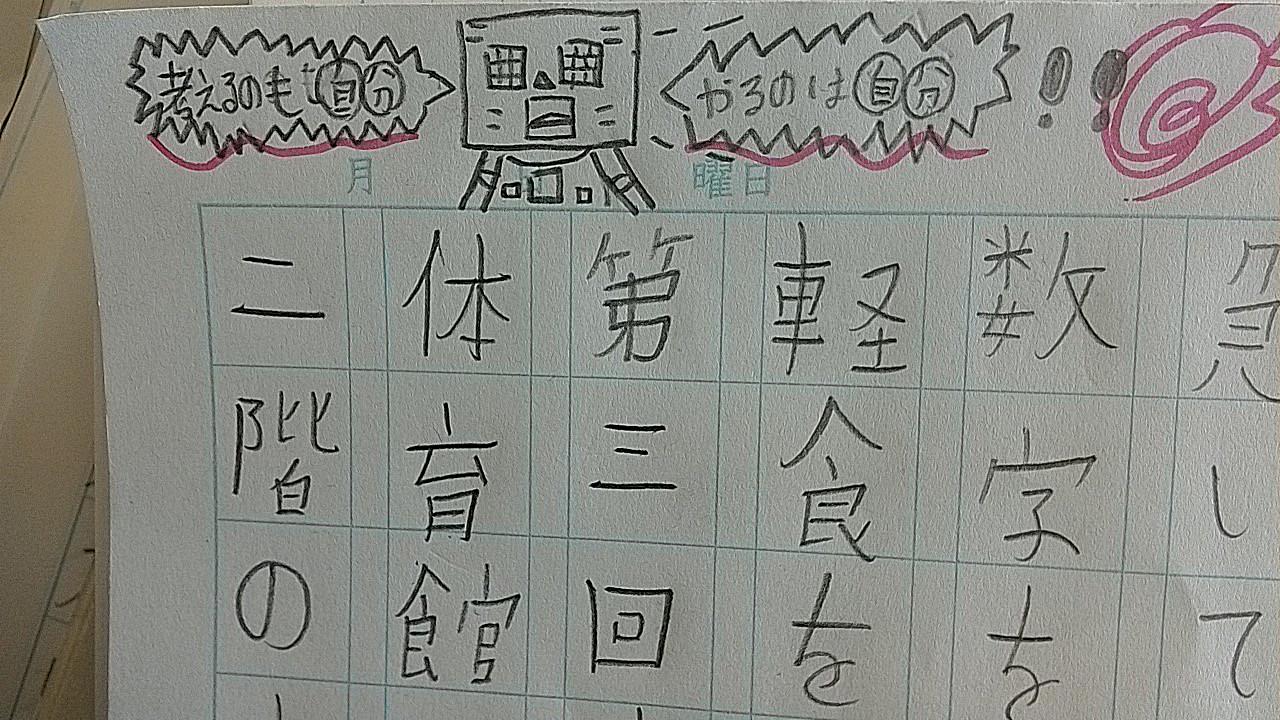

☆三つめは、学習方法でなく「心構え」的な学習に向かう姿勢です。(以前、私が伝えた言葉でした。)

今の時代、言われたことや指示されたことを頑張るだけでなく、自ら学び、学んだ事から自分で工夫し、自分に足りない力(己)を知る事。そして、それを補ったり、伸ばしていく為の方法を考えて実践していく力(身につける力)が求められる世の中になっています。

例に挙げた子たち以外にも、自分なりに考え、工夫して努力する姿がたくさん見られます。教師は、教えるだけでなく、このような子どもたちの努力・姿勢を認め、褒めたり、他の子にも良い点を広めていく、また深めていくことが大事だなと改めて思いました。

最後に、3枚目の写真の子には、こうメッセージを書きました。

子ども「考えるのも自分、やるのは自分!!」

担任 「そして、それをキャッチして、考えられるようになったのも自分!!」

2020/11/25

理科~音を出して調べよう~

今、3年生の理科の学習では「音」を実際に出して、音の秘密を調べていくという学習をしています。この学習は、今年度初めて3年生の理科の学習になりました。輪ゴムギターを作って輪ゴムの震え方を観察したり、紙笛を作って音を出したりするなど、普段耳にしている音がどのように出ているのかということを友だちと考える様子はとても楽しそうです。

音楽室では、トライアングルと付箋や他の楽器を使って実験しています。

身近な現象の不思議を自ら調べていくきっかけにしていってほしいと思います。

2020/11/18

総合的な学習の時間~車いすユーザーさんの講話から学んだ事~

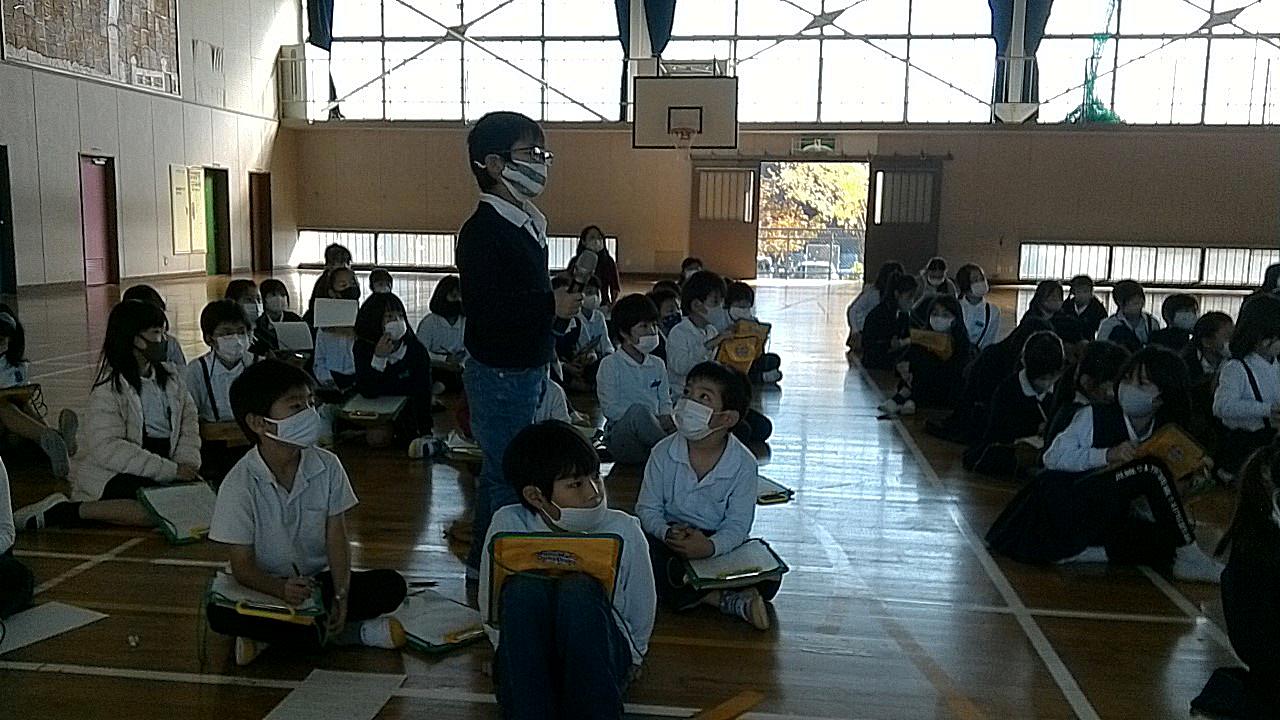

今日の3時間目に「総合的な学習の時間」で校区にお住まいの車いすユーザーさん(宮本さん)のお話を体育館で聞き、質問タイムも設けて質問もできました。前回の盲導犬ユーザーさん(前田さん)のお話やそこから学んだことと共通すること、新しく気づいたことなど、また学習が深まる時間となりました。

宮本さんが最初に子どもたちに投げかけてくれた質問は、「車いすを使う人を町などで見たことがある人?」でした。ここで、全員に近い子どもが手を挙げました。

そこで、宮本さんが教えてくれたのは、自分が小さい頃(50年ちょっと前)であればこんなに手が上がらなかったということでした。宮本さんが初めて車いすに初めて乗ったのは、3年生の頃だったそうです。それまでは、お母さんが大八車のような乗り物に乗せてくれて登校していたと教えてくれました。

つまり、その間に社会が変化してきて、車いすユーザーの方が増え、町に出れるような時代になったのだそうです。

宮本さんが今回、3年生の子どもたちに伝えてくれたことをまとめると

①今、自分ができることをする(ムリはしない)⇒それを続ける!

②「何が必要ですか?」と聞く

③「かわいそう」は×じゃない⇒だから、そこで終わらずにみんなの「やさしさ」が必要

④みんなが車いすに乗ったときのことを思い出して、その体験を忘れないで

⑤みんながこうやって聞いてくれたことがうれしい。でも、こういう場を設けなくても、「当たり前」にみんなが 知っている世の中にしていきたい。

⑥いろんな人がいるのが当たり前

⑦人はみんな「やさしさ」をもっている。それを大切にしてほしい。

さぁ、学びや気付きを生かし、またここから新しい一歩を始めましょう!!

2020/11/13

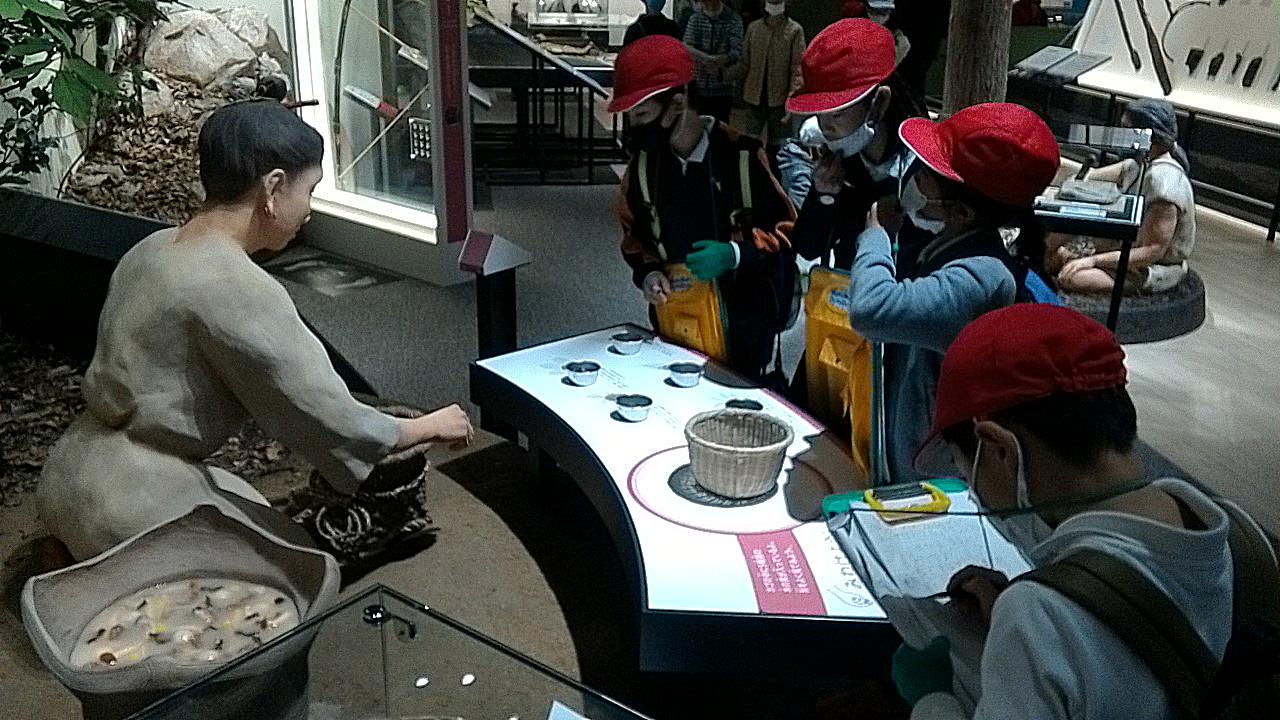

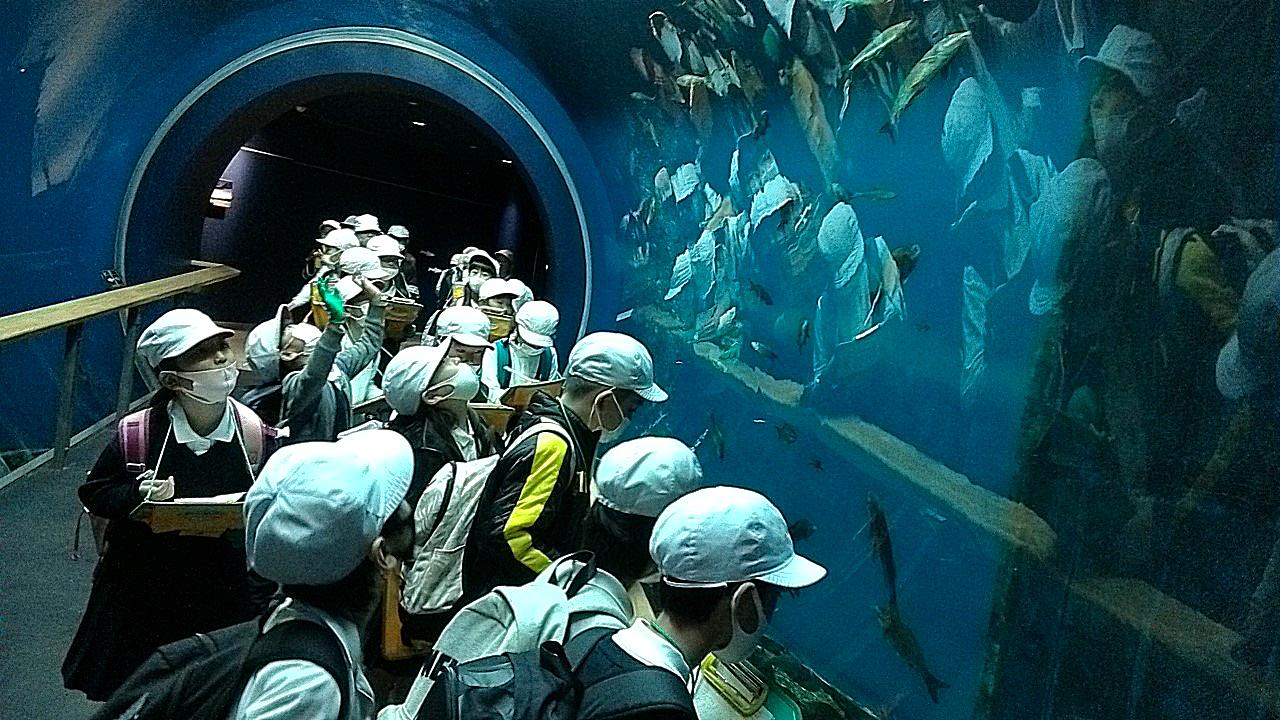

今年度初の校外学習~琵琶湖博物館へ行こう~

本日、子どもたち念願の校外学習に行ってきました。ご家庭での朝の検温や準備物、お弁当のご用意ありがとうございました。今年度は、例年よりゆっくり学校を出発することが出来たので、「校外学習のめあて」や「ルール・マナー」、そして新型コロナウイルス対策についてもしっかりと確認して学習に臨めました。

琵琶湖博物館に初めて行く子たちは、バスの出発からドキドキワクワク!琵琶湖博物館のA・B展示室は最近リニューアルしたので、展示が以前のものよりさらに分かりやすく工夫された展示となっており、「もっと観たい!」や「また家族と来たい!」「琵琶湖ってすごい!」と以前来館したことがある子も含めて、様々な魅力を発見した様子でした。

また、C展示室で学んだ「昔のくらし」「昔の道具」などは、今後の「社会科」や「総合的な学習の時間」の学習でも活きてきます。

学校で学ぶことも大切ですが、学習のめあてをもち、学級や班の仲間と協力して学ぶ経験を子どもたちが積めたことを担任一同とても嬉しく思います。幼稚園児に場所を譲ったり、学芸員さんに自ら質問したりするなど、学級や学校で培った力をしっかり発揮することが出来ていた人も素晴らしかったです。

おうちでも、子どもたちが学んだ事や感じたことを聞いていただいてたくさん褒めあげてください。