2022年07月 一覧

2022年07月 一覧

大掃除

大掃除2022年07月05日(火)

朝の全校放送

朝の全校放送2022年07月04日(月)

「みなさん、おはようございます。本来なら7月1日に放送したかったのですが、出張の関係で今日になりました。いよいよ1学期の締めくくりの月となりました。新型コロナウイルス対策は感染レベル1となり、少しずつ教育活動が戻りつつありますが、今年は梅雨の時期が短く、熱中症の危険性が高い毎日が続いいます。特にマスクについては、熱中症を最優先して、登下校中や体育の授業、部活動中は人との間隔を確保しながら、外してほしいと思います。また、前の日に夜更かしをし睡眠不足であったり、朝食を抜いて登校したりすることで免疫力が低下するのは避けてほしいと思います。熱中症も場合によっては重症化することもあり、命の危険があることも理解してください。いずれにしても体調管理を万全に、猛暑に向かう1月間を乗り切りましょう。

さて、7月1日は何の日か知っていますか?7月1日は「びわ湖の日」です。今から約40年前に「琵琶湖の富栄養化の防止に関する条例」ができたのをきっかけに制定され、いつまでもきれいな琵琶湖を守ろうという意味が込められています。40年前の琵琶湖は工場排水やリンを含む合成洗剤の影響で、毎年赤潮が発生し、魚が死んだり、悪臭が漂うなどこのままでは琵琶湖の生態系が守れない深刻な状態が起こっていました。そこで、条例の制定後は、リンを含まない石鹸洗剤を使おうとする運動がおこり、水草の除去などの努力があり、いまでは随分水がきれいになりました。近畿の水がめともよばれる大切な琵琶湖の水を今後も私たちの手できれいに守っていかねばなりません。子どもサミットのクリーン作戦やヨシ刈りも琵琶湖の水を守る大切な活動です。みんなで参加して、琵琶湖の保全に努めたいものです。

7月は1学期を締めくくる月で、7日からは保護者会を行います。昨年度から家庭訪問をなくしたので、担任の先生が保護者の方とじっくりお話しする機会は初めてだと思います。みなさんは、1学期間の学校生活を振り返り、よくできたこと、うまくいかなかったことを整理して、保護者会までに必ず自分からおうちの方にお話ししておきましょう。保護者会にお越しいただくおうちの方の気持ちも少し感じられるといいですね。

それが終わると、21日から夏休みに入ります。16日から大津市の夏季総体が始まる部活動も伺っていますが、3年生にとっては最後の大会が始まります。敗退した時点で、部活動引退となり、1,2年生にバトンを引き継ぐことになります。有終の美が飾れるように、あと半月あまり全力を尽くしてください。できることならば、県大会で2年連続となる総合優勝ができるよう、どの競技も最後まで粘り強く頑張ってください。活躍を期待しています。

では、あと2週間余りの時間を大切に、心も体も健康に過ごしましょう。」

毎日、朝の時間に校舎を巡回していますが、1年生の掲示物が日に日に増えて行っています。一部を写真で紹介します。

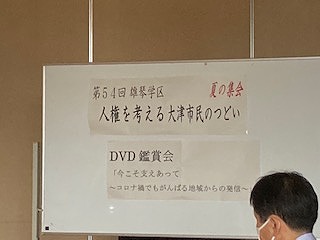

人権を考える大津市民の集い 雄琴学区夏の集会

人権を考える大津市民の集い 雄琴学区夏の集会2022年07月03日(日)

内容は、人権啓発DVD「今こそ支え合って~コロナ禍でもがんばる地域からのメッセージ」を視聴する形で行われました。滋賀県人権センターにより制作されたDVDで、県内の人権にかかわる団体の活動紹介と各団体からの県民に向けたメッセージが盛り込まれていました。紹介されていた4つの団体について簡単に紹介しておきます。一つ目は「人権ネットワーク八幡」で、部落差別からあらゆる人権課題の解決に向けて、青年部が中心に取り組まれている様子が紹介されていました。伝統産業である八幡靴についても触れられていました。二つ目は「かんちゃんの小さな家」で、安土町にある学校になじめない、自分が出せない子どもや若者の居場所づくりについての紹介でした。ホッとできる場所が近くにあると本当にいいなあと思いました。三つ目は「多機能型事業所エルディ」で、湖南市にある就労型で障がいのある方との共生と支援を進める施設の紹介でした。障がいのある方が輝ける場所づくりにどんな応援ができるか考えさせられました。四つ目は「サンタナ学園」で、愛荘町にあるブラジル人学校の紹介でした。県内には多くのブラジル人が職を求めて来られています。その方の子どもたちは一般の学校にも在籍していますが、言葉の壁等でなじめない子どもたちが通える学校が必要になります。懸命に日本語を練習する姿には感動を覚えます。近くにあれば交流も考えられるのではないかと思いました。

コロナ禍でも歩みを止めずに頑張っておられる姿に感動を覚えました。心が温かくなったひとときでした。