学校日記(校長室より)

2025/10/28

ハッピーハロウィン

「みらいにたねをまこう」プロジェクトとして、滋賀県生花商協会(花市商店)さんが子どもたちのためにフラワーアレンジメントを飾ってくださいました。スペースの関係で昨日から正面玄関へ飾ってもらっていますが、通る子どもたちの目と心を楽しませてくれています。

2025/10/28

クマへの退避行動

クマに関する被害のニュースが毎日のように届けられます。万が一のため、環境省の情報を元に次のことを全学級で指導します①クマ情報に注意し、危険なところには近づかない

②にぎやかなところにはほぼ近づいてきません

③クマを見たらその場から離れ建物の中へ入る。近づいてきても落ち着いて背中を見せずに遠ざかる

④襲われそうになったらうつぶせになり、首・顔・おなかを守る姿勢をとる

2025/10/27

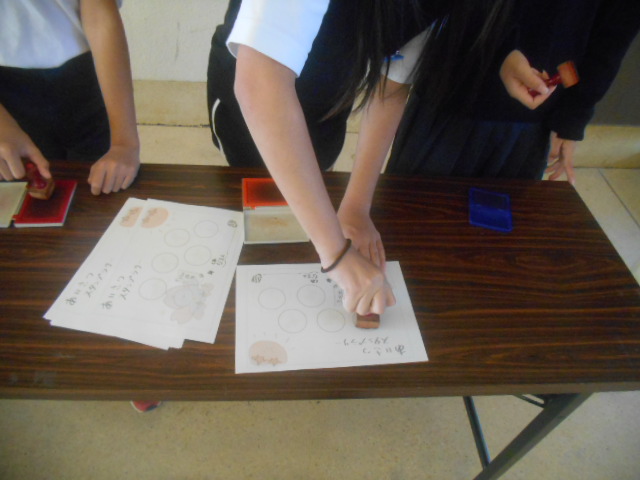

あいさつスタンプラリーがスタート

委員会の取り組みで、挨拶の意識化活性化を図り、挨拶スタンプラリーが始まりました。イベントのスタートで朝から明るさが増しています。1週間だけ、とか、景品を楽しみ、だけで終わることがないことを願います。

2025/10/26

平野まつり

ぐずつく天気でしたが、盛大に平野まつりが開催されました。保護者会様をはじめ楽しくおいしいブースがたくさん並びました。交通安全標語の表彰やブラスバンドクラブの発表の場も設けられ、平野の子たちの笑顔づくりのため、地域の皆様や保護者の皆様のご尽力に感謝申し上げます。

2025/10/24

運動会翌日

昨日までの楽しさ、頑張り…今日は朝から子どもたちのテンションも低めです。学年学級で新たな目標をもって取り組んでいきます。尚、26日(日)には「子どもたちに笑顔を・・・」と平野まつりが本校で開催されます。天気予報はすぐれませんが、警報が発令されない限りは開催されるとのこと。また一つ楽しみが先に待っています。

2025/10/23

運動会

一日延期の末、すばらしい晴天に恵まれた運動会。多数ご観覧いただきありがとうございました。

150周年を祝いに滋賀レイクスのマグニーも駆けつけてくれました。

150年で最高の運動会だったかはわかりませんが、子どもたちの表情や姿、頑張りは本当に最高でした。

2025/10/22

運動会中止

本日は天候がすぐれず運動会を中止とさせていただきました。この日に都合を合わせていただいた保護者の皆様には心苦しく思います。中止の中、子どもたちが今日一番の笑顔を見せていた昼食の時間です。こればかりは教師が何を頑張ろうが勝ち目はありません。ご準備ありがとうございました。

2025/10/21

運動会前日準備

6校時に、6年生が前日準備に取り組んでくれました。低学年の椅子運びや用具の準備、会場設営など、主体的かつ快く行動する姿に感謝です。明日も素晴らしい姿が見られる予感がします。

2025/10/20

運動会全校練習

開閉会式や準備運動(大津体操)の練習を全校で行いました。運動場に960人が集まるとやはり迫力があります。

最後には応援リーダーが残って、150周年記念の全校タオルパフォーマンスの練習をしてくれていました。どんな運動会になるか楽しみです。

2025/10/10

ランランタイム

運動に向けて、昼休みの運動場は「走競技の練習」の場になっています。個人の走力・リレーのバトンパスなど各学年ごとに区切られたエリアで活動しています。教師の休憩時間もよそに、指導や安全管理に出てくれています。いよいよ運動会が近づいてきました