4年生のページ

2021/12/15

滋賀銀行さんとの学習~SDGsを通して、自分ごととして、世界を見よう!~

今日、滋賀銀行からゲストティーチャーとして2人の先生に来ていただき、SDGsについての学習をしました。大人である私たちの中に、日ごろからSDGsについて考えている人はどれくらいいるでしょう?滋賀銀行さんと学校で考えた題材や内容を基に学習は始まります。

SDGSについて、知っている子たちやほとんど知らない子たち、学習のスタート地点はバラバラでしたが、学習後の子どもたちは、一歩世界や自分目を向けられました。

4年生やこれまでの学びから学習に入り、世界の子どもたちには、自分たちと全く違う生活をしている子どもたちがいること。

また、ガーナという国のチョコレートの話を軸に貧困が人生を決めてしまい、負の連鎖から子どもたちがいつまでも逃れられない仕組みになってしまっていること。

遠く離れた日本にいる自分たちが少しでもできることがあることをフェアトレードの仕組みと共に考えました。

フェア=公正、公平

人間、生まれる国や場所、時代は決められません。でも、公平に幸せに生きる権利は世界中のみんながもっています。

自分のことや近くにいる人を大切にしながら、毎日でなくても同じ地球で暮らす人たちにも目を向けることが出来れば、子どもたちの見る世界は広がり豊かになるはずです。

これから先、思春期を迎え自分を見つめながら時には新しい気付きに悩み、自分の世界を構築していく子どもたち。先ずは、背伸びせずに自分ができること、やりたいと思うことをコツコツとやっていきましょう。

SDG sのゴールは2030年に設定されています。その時には、18歳を迎えるこの子たちがこの学びを活かして世界の歩みと共に成長していてほしいと願います。未来には何が待っているか分かりませんが、創るのは子どもたち一人ひとりです。

「未来は、君らの手の中」

学習の最後に考えた「わたしのSDG s宣言」や学んだことを少しずつ周りにも広げて深めながら、自分の目や心でいろんなことを判断してキャッチしていきましょう。

本日の学習に至るまでに、たくさんのご尽力やご協力いただいた滋賀銀行の先生方、そして店長さん。

新型コロナ禍でなかなか校外や企業さんと学ぶ機会がなかった子どもたち、そして私たち教員にとっても貴重な学習となりました。

また、子どもたちが皆さまに町でお出会いした時に学びだけでなく絆や縁が繋がっていき、唐崎の町の魅力にも繋がりそうです。

子どもたちと共に感謝いたします。

本日は本当にありがとうございました。

2021/12/09

こねて、のばして、くっつけて、ねがいを込めた~「世界に一つだけのたぬき」~

12月7日、9日の2日間で「信楽焼体験学習」~ねがいをこめた「たぬき」を作ろう~をしました。陶芸の森から、3人の先生が来てくださり、子どもたちに丁寧かつ的確にポイントを教えてくれました。

また、作る前には信楽の土のことについても教えてくださり、「400万年」の歴史を知った子どもたちは、「八相縁起」だけでなく、自然が作り上げてきた「歴史や恵み」を少し実感しながら土に触れることができました。

図工の学習で扱ってきたものとは一味違う感触と1Kgという重さ以上にずっしり感じる粘土に子どもたちの目はとてもキラキラしていました。

最初は、どんなものが出来上がるか不安だった子もどんどん形ができていくうちに、もっとこうしたい、やっぱりこうしようと意欲的に取り組めたこと。新型コロナ禍ではありますが、感染対策をした上で、友だちと机を並べ、それぞれのたぬきを褒め合ったり、アドバイスを送ったりできたこと。その時間は、作品にも負けない大切な宝物になったことだと思います。

そして、もう一つ。陶芸の森の先生たちは、初めて会う子どもたちに対して、作品だけでなく子どもたちのもつ感性もチャレンジも肯定的にたくさん褒め、伝えてくれました。大人は良かれと思って、ついこうしたら〜、あぁしたら〜と言ってしまいがちですが、今日は子どもたちの主体性を大切にしていただき、認めてもらえたことでのびのび作る姿が印象的でした。担任もそこから学ばせてもらうことがたくさんありました。

つくる・・・作る、造る、創る

「何か」をつくるということは、「何か」を生み出すということ。

「何か」を生み出すということに、楽しみや喜びを感じることができれば、心の中にはまた別の「なにか」が生まれ、心も感じ方も豊かになっていくのだと改めて、思える学習でした。無から有を生み出すのは、なかなか難しいですが、有るものから、まず感じるままに自由に形作っていくこと。子どもたちには、知識だけでなく、今日のような経験をまたいろいろな場でしていってほしいなぁと思いました。

両日とも朝早くから、子どもたちのために準備してくださり、そして、これから仕上げをしてくださる「陶芸の森」の灘先生、木ノ戸先生、松本先生、本当にありがとうございました。

2月末に出来上がった作品が届くのを子どもたちと共に、わくわくして待ちたいと思います!!

2021/12/06

ねがいをこめた「たぬき」を作ろう!~信楽焼にレッツ チャレンジ!!~

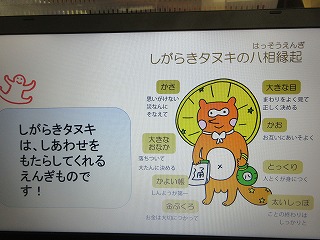

信楽焼のたぬきの「八相縁起」をみなさんはご存じでしょうか?4年生では、12月7日(火)と12月9日(木)に2学級に分かれて、信楽焼にチャレンジします。

総合的な学習の時間や国語科の伝統工芸で、「信楽焼」を調べた人もいますが、滋賀が誇る有名な物の一つです。

子どもたちは、信楽焼は知っていてもそこに込められた願いや歴史を知っている子は多くありませんでした。

当日は、信楽の陶芸の森の先生たちが3名来てくださります。1学級ごとに図工室で作成にかかり、2時間しかありませんのでじっくりゆっくり・・・というわけにはいきませんが、どんなたぬきを作り、どんな願いを込めようか・・・と子どもたちはとてもワクワクしています。

明日は、1組と3組です。世界に一つだけの自分だけの「たぬき」。

どんなものが出来上がるか、楽しみです。

(焼き上げなど完成するまでは時間がかかりますので、子どもたちの手元にやってくるのは2月末を予定しています。)

2021/12/02

総合的な学習の時間〜滋賀のええとこ発見隊〜

12月に入り、様々な学習や2学期のまとめも佳境に入ってまいりました。4年生、2学期の総合は「滋賀のええとこ発見隊」と題して学習を進めました。

子どもたち一人ひとりが滋賀県の市町について調べて、グループを作って発表するという流れでした。

学習の様子を見ていると、支給されたiPadやメタモジなどのICTを上手に使って情報を集めるだけでなく、しっかりとグループ内で話し合ったり協力したりする姿が印象的でした。

今年度、GIGAスクール構想によりiPadが支給されましたが、子どもたちは機器の扱いはもちろん、それに頼るだけでなく上手く活用して学びを広げていく姿がたくさん見られたことは大きな収穫でした。

発表も上手く機器を扱い、これまでの発表形式で培った技術も用いながら、滋賀のええとこを伝え合いました。

3年生では、唐崎・大津のこと。4年生では、大津・滋賀県のこと。そして、5年生からは全国〜世界へと徐々に学びが広がっていきます。

新型コロナ禍ではありますが、またチャンスがあれば自分たちが調べ学んだことやもっと知りたい、見てみたいと思うことを実際に確かめ、深めていってほしいと思います。

いつも書きますが、学校での学びは入り口やスタートであり、ゴールではありません。

この先の子どもたちの学びに期待しています。

2021/11/26

わたしたちができること~しょうがい理解から国際理解~

11月最後の金曜日に行った、二つの学習を紹介します。一つ目は、道徳の学習で行った「わたしたちができること~こころと社会のバリアフリー~」です。

内容は、3年生の総合的な学習の時間「カラサキッズ福祉調査隊」で学んだこともたくさん含まれており、その時に学んだことをもとに学習を進め

ました。

町にあふれる「困り感」、「手助けが必要な場面」、それを示す「マークや記号、施設」など、子どもたちは3年生で学んだことに加えて、その後、自分の生活の中で感じたことや学んだことも含めながら、一生懸命に考えました。もし、「自分が手助けできるなら~」や「誰でも困ることがある」という視点で、『しょうがい』の意味とは何か、学んだことをまた生活の場にいかしていってほしいと思います。

そして、二つ目は、2学期ラストの外国語活動です。今学期最終の授業では、スティーボがサンタクロースに扮してくれて、子どもたちと一緒にクリスマスソングを歌ったり、クリスマス・ボンゴをみんなで楽しんだりしました。

また、新型コロナ対策、予防をしながら、「Mr.サンタ、Mrs.サンタ」ゲームでは、英語を使いながら、みんなでゲームを楽しみました。ゲームの中やペア、グループの学習では2学期も楽しそうに英語を使い話そうとする姿が見られました。

さて、この2つにはある「共通点」があります・・・。

それは、どちらも「自分と相手の共通点や違いを理解する」ということです。

「しょうがい理解教育」と「外国語活動」、どちらも子どもたちの世界を広げ、そこから子どもたちが自分と相手や生活スタイルの違い、共通点を見出し学んでいくことができれば、その人生はより豊かに彩られていくと思います。

自分以外のいろいろな他者と交わること、理解すること。

時にそれは難しかったり、失敗してしまったりすることもあります。しかし、校長先生からの12月の通信にもあるように、相手への思いやりや優しさを大切にしながらチャレンジしていってくれたら、、、。その先の理解し合える世界へ繋がるのでしょう。

担任一同も引き続き、子どもたちに寄り添いながら、そのサポートを行いたいと思います。