校長室より

2025/04/30

地域ボランティアの皆様の支え(4/30)

令和7年度がスタートしました。61名のピカピカの1年生を迎え、子どもたちは、新たな気持ちで毎日を過ごしています。今年度もこの「校長室より」をご覧いただきありがとうございます。不定期で更新しますので、たまにチェックしてください。さて、ニュース報道等をみていますと、年度初めには、きまって小学生の痛ましい交通事故、水の事故が起こっています。このような出来事は決して他人事ではありません。和邇エリアの道路状況を見ても、安心・安全な通学路とは言えません。子どもたち自らが、自分の命を自分で守れるようにしていくことは大事なことですが、やはり小学生、とくに低学年や入学してまもなくの子どもたちは心配です。

ありがたいことに、この和邇エリアには、各地で、役職に関係なく、完全ボランティアとして、毎日、登校時の見守りをしてくださっている方がたくさんおられます。聞いてみますと、もう10年以上も、雨の日も雪の日も欠かさず毎日、横断歩道や辻等で登校班の支えをしてくださっています。本当にありがたいことで、感謝の気持ちでいっぱいです。

各地区委員の皆様には、登校班が安全に通学できているかを見守ってくださっています。1年生の保護者の中には、我が子とともに、徒歩にて登校班を見守ってくださっている方がおられます。

登校班の新班長や副班長は、自分たちが5年前にしてもらった記憶があるのか、1年生の歩幅に合わせて、ゆっくりゆっくり進んでいます。時々、後ろを振り返り、道にはみ出ていないか、流れに遅れていないかなどを見て、1年生に声をかけています。とてもほほえましい光景で、さすが上級生と言いたいです。不安定な1年生の足どりも、2年生になる頃には、力強い歩みに変わっていきます。

このような状況のおかげで、このところ登下校中の交通事故は起こっていません。決してすべての登校班がうまくいっているわけではありませんが、多くの皆様の支えがあるからこそです。支えてくださるすべての皆様に、あらためて感謝申し上げます。

2025/03/24

夢中になれる力(3/24)

子どもたちにつけたい力の定義がかわりつつあります。これまでの長きにわたり大切にされてきた「どういう知識を持っているか」「どういう技能を持っているか」というものさしから「どのように学びに向かっているか」「どのようにやろうとしているか」「周囲とどのように協働できるか」といった視点が重視されています。不確実な未来に、たくましく生きていくには、「言われたことを、言われたとおりに真面目にやる」という姿勢だけでは、立ち行かなくなっています。社会に出てからは、「何を知っているか」ではなく「何ができるのか」という人材が求められています。

小学校では、できるだけ実体験を重視して、五感をフル活用しながら学ぶ機会を増やす必要があります。

脳科学の専門家は、「幼児期の遊びがカギを握る」と結論づけています。子どもが夢中になって遊ぶ経験は、その後の認知能力に大きな影響を与えるようです。遊びとは、「自己決定」の連続です。お絵描きをするときは、何色のクレヨンをどう使い、どう描くか、友達と一緒になって夢中で遊ぶには、大人が言うところの「協議」をしなければうまくいきません。そういった多くの経験が、小学校の学びを支え、小学校の学びが中学校へとつながっていくのです。

和邇小学校を先日卒業した6年生が、「8の字跳び」の歴史を作ってくれました。そんな先輩の姿にあこがれて、今や1年生から5年生の子どもたちが「8の字跳び」に夢中になってくれています。

子どもたちにつけたい大切な力、その中に「夢中になれる力」を入れたいと思います。「夢中になれる何かを、そのときどきに持つこと」がとても重要だと思います。

卒業した6年生の「8の字跳び」の動画を作りました。

下のURLからご視聴ください。

https://www.otsu.ed.jp/wanie/douga/bikurori-rassyu.MP4

2025/02/27

ろうか歩行ソング(2/27)

学校だよりの2月号で掲載しましたが、目の前の子どもたちが大人になる頃に必要な力とは、「自ら課題を見つけ、周囲と協働しながら、課題解決に向けて動き出す力」です。これが、予測困難なこれからの時代にたくましく、幸せに生きていく力となります。和邇小学校の児童会本部の子どもたちが、廊下を走ることでケガをする仲間が周囲に多くいることから、何とかして「廊下を歩いてもらいたい」と考え、知恵を出し合います。

放送で呼びかけようか、ポスターを掲示しようか、休み時間に廊下に立って、直接よびかけようか、などなど、意見はたくさん出ています。先生たちにも相談します。何か良い方法はないか。

先生の中にシンガーソングライターを友達に持つ人がいて、その人に「ろうか歩行ソング」を作曲してもらおう、ということになりました。みんなが集まり知恵を出し合うことで、道が開けてきます。ではどうすれば、曲を作ってもらえるのか、自分たちの思いをどう伝えればよいのか、そもそも歌詞はどうするのか、など課題は山積みです。しかし、その課題を1つ1つ解決し、やっとの思いで「ろうか歩行ソング」が完成しました。

「自ら課題を見つけ、周囲と協働しながら、課題解決に向けて動き出す力」、子どもたちは見事に動き出しました。この音楽を休み時間や下校時に放送で流し、全校の子どもたちに口ずさみながら意識してもらう、これがねらいです。

その結果、全校の児童が廊下を歩くようになったのかいなか、はこれからです。児童会本部が取り組んだこの「ろうか歩行ソング」を今後定着させ、発展させていってくれるでしょう。

和邇小学校の未来は明るい、と感じた出来事でした。

その歌を公開します。下のURLからご視聴ください。

https://www.otsu.ed.jp/wanie/douga/roukahokou.MP4

2025/01/16

小さな成功体験とロケット教室(1/16)

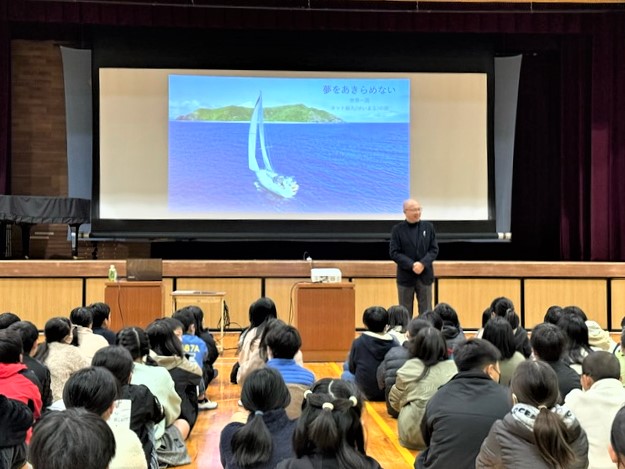

11月26日に、世界一周ヨットの旅を実現した川本真さんに来校いただき、全校の子どもたちに体験談を話していただきました。幼少からの夢である世界一周をヨットで実現するためには、そうとう苦労されたことと思います。安全を確保するために、しっかり準備をされ、多くの仲間を集め、サポートチームを結成して本番に臨まれました。小学生である子どもたちには、「夢を持つこと」「夢に向かうこと」「夢をかなえること」を決してあきらめることなく前進させてほしいと願っています。「どうせ無理」とあきらめることなく、夢に向かって、前に進んでいってほしいと思います。

その日の後半には、卒業を控えた6年生が、一人一機、本物のモデルロケットを自分で制作し、全校児童が見守る中、大空に打ち上げることができました。

自分のロケットだけ、飛ばなかったらどうしよう、という不安な気持ちで発射スイッチを押しますが、勢いよく飛んでいく自分のロケットを見て、大喜びとなります。

小さな成功体験を積み重ねることで、「やればできる」という実感と、新たなことに果敢に挑戦していこうという気持ちが生まれていきます。

このロケット教室を全国で展開されているのが、植松努さんです。これまでからも紹介してきましたが、植松努さんの言葉には、多くの学びがあります。

「人は足りないから助け合うことができる」「中途半端というのは、何もしないよりずっといい」「生まれた時からあきらめかたを知っている人はひとりもいない」「誰もやったことがないことをやってみる」「人の出会いには意味がある」「人生は人との出会いによって変わる」「能力は経験によって身に付く」などです。

動画にまとめてみました。ぜひご覧ください。

https://www.otsu.ed.jp/wanie/douga/uematututomumeigenn.MP4

2025年がスタートしました。心おどる「まったく新しいこと」に挑戦する1年にしてみてはいかがでしょうか。もちろん、私自身も、変化を恐れず、新しいことに挑戦していこうと思います。

2024/12/03

リアル防災キャンプ(12/3)

「リアル防災キャンプ」に参加しました。11月30日(土)、12月1日(日)に実施され、寒さが想定される時期にあえて行う訓練です。これは、和邇自治連合会、和邇自主防犯防災会、和邇小学校の3者が共同開催するものです。和邇小学校の体育館および運動場で、1泊2日です。実際の避難状況を再現するために、学区や学校に備蓄している物資でまかないます。避難所の本当の姿を体験することで、今後に備える必要性を実感し、参加者同士が協力することで、問題を解決していくロールプレイング方式で実施されました。

数時間おきに停電・断水などの「災害イベント」が発生します。この災害イベントはくじ引きで決定されます。物資は必要最低限の用意のみ行い、不足しているものは、一時帰宅タイムで参加者が考えてもってくることになっています。

大きなプログラムは、ダンボールパーテーション・ダンボールベッド・簡易テントを設営する、かまどベンチを使った食事作り、煙避難訓練と消火器訓練です。

参加していく中で、「多くの必要なものがないこと」に気づきます。不便なことばかりです。実際やってみることで、誰も用意してくれない、自分でなんとかしなければならないことに気づきます。私は周囲の参加者に助けてもらいました。

最近「正常性バイアス」という言葉をよく聞きます。正常性バイアスとは、人間が想定していない事態に遭遇したときに、「大丈夫だろう」「そんなころがあるはずがない」「滋賀県は災害が少ない地域らしい」という先入観が働き、大したことでないものだと処理する心のメカニズムです。これは、もともと心の負担を減らす役割があり、日常の不安や恐怖を軽減し心をストレスから守ってくれるものです。

一方で、非常時に過少評価してしまい、初期対応が遅れるという指摘がなされています。つまり、リスクへの備えがおろそかになったり、遅くなったりしますし、手順やルールを守らない傾向があるそうです。日常生活での備蓄品、災害グッズを常備することが何より大切です。

大きな災害が発生したときには、まずは自分の身は自分で守る事、そして、避難が必要なときは迅速に行うこと、公の機関が援助してくれることを期待せず、まずは自分たちの手で、この難局を乗り越えていくことが重要だと思います。自助・共助があり、その後公助を頼りにしていくことが求められています。

この1泊2日の貴重な体験を、周囲に伝え、すこしでも「想定外」を「想定内」にすべく活動を続けていく必要性を痛感しました。

2024/11/03

文化の日 妹子祭り (11/3)

文化の日は、1946年11月3日に日本国憲法が制定されたことをきっかけに、祝日法によって11月3日に定められました。その年の曜日によって日付が動く祝日もありますが、文化の日は動きません。文化の日は「文化活動」をすすめることが、その意味ですので、多くの場合は、友達や家族で文化・芸術に関連したイベントを行います。

この和邇地域にとって、地域の大きなお祭りである「妹子祭り」は曜日に限らず、毎年11月3日(祝)に開催されています。607年(今から約1400年前)に聖徳太子の命により小野妹子が遣隋使として当時の中国である「隋」に派遣されましたが、小野妹子のふるさとである和邇地域で、この功績をたたえ、2007年から「歴史衣装行列」が始められたと聞いています。今年で17年目になるということですね。

わにまちづくり協議会が主催され、小野妹子一族が当時の衣装を身につけ歴史衣装行列を行い、商店街一帯では、文化の日にふさわしい賑やかなお祭りとなりました。私自身も「小野篁」(おののたかむら)役として、行列に参加させていただくことができてうれしく思います。

和邇小学校の児童たちは、この妹子祭りを楽しみにしていて、今年は「夢づくりプロジェクト」の一環として、さまざまな企画に参加してくれました。

4年生の鳴子よさこいソーランは、特設ステージ発表のトップバッターとして、見事な演技を披露してくれました。5年生は、小学校前で特設ブースを開設し、小さな子どもたちが楽しめるゲームを運営してくれました。6年生は、小学校版のスタンプラリーでガラポン抽選会をしてくれました。多くの子どもたちの目が輝いていたのを見て、うれしく思いました。

秋晴れの好天に恵まれ、大勢の方々の賑わいを肌で感じ、あらためて和邇の地域のすばらしさや力強さに感動をいただきました。

2024/10/07

睡眠の話(10/7)

私自身が「睡眠」に興味を持ったのは、ちょうど「コロナ禍」でした。懇親会がなくなり、出張の会議がオンラインになり、旅行どころか県外に出かけることもほぼ無くなって、その結果、読書をしました。その中に「睡眠の本」が何冊かありました。仕事をしている大人は、「いつ何をするか」についてとても気にしながら生活しているものの、「どういう状態でするか」について、気にしている人は非常に少ないように感じます。やる気満々で仕事ができたらどんなに幸せなのだろうと考えることが少ないようです。

大リーグで大活躍中の大谷翔平選手が、毎晩10時間眠り、しかも昼間も時には自分専用のマットレスを球場に持ち込んで昼寝までする、という話はとても有名な話です。チームメイトの飲み会の誘いを断ってとにかく眠ることに専念しているからこそ、最高のパフォーマンスが発揮できる、というわけです。

働く人にとって最も大事なことは「食事」でも「運動」でもなく「睡眠」だった、ということですが、私の肌感覚で言うと、大事だと分かっていても、そのための行動をとっていない現状があります。

筋トレをしてストレスに打ち勝つ、健康を意識した食事をする、など働く上で役に立つと言われるスキルを身につけ、実行している人の話を聞くことがありますが、睡眠にこだわっている、毎日10時間寝ている、といった話は聞きません。

これまでの数々の書籍によると、「睡眠は食事や運動よりもはるかにメンタル状態や幸福度と強い相関関係があるそうです。良くない食事や運動不足も健康にはよくありませんが、メンタルや幸福度が睡眠不足ほど下がることはありません。睡眠が十分に取れていないと、メンタルは落ち込み、幸福度は大幅に下がるのです。

睡眠時には、脳が老廃物を排出し、今日起こった出来事を記憶やセンスに変えてくれる働きがあります。学校だより「わにっこり」令和5年度の9月号10月号に掲載していますので、このホームページのホーム画面にある「学校だより」の中のバックナンバーをご確認ください。

日本は睡眠環境が世界一悪いそうです。睡眠不調による経済損失も世界一大きいと言われています。そもそも夜が明るすぎるそうです。寝る前の光刺激(ゲームやスマホ)も考え直さなければいけません。正しく眠るための知識が必要です。大人から子どもへ、睡眠の大切さを伝え、子どもたちが幸せに生きていくことができるよう、私からも伝えていきたいと思います。

子どものための「Good Sleep ガイド」が発行されています。PDFファイルよりご覧ください。

2024/09/13

人権の日(9/13)

和邇小学校では、毎月1回、全校人権の日があります。月ごとにテーマが変わります。担当する学年も変わっていきます。人権というと、なんだか難しい話のようですが、実は日常の生活そのもののことを指します。毎日、食べて、寝て、人と関わって生活する、そんな当たり前の生活が送れていることは、豊かな幸せな人生を送る上で極めて重要です。

しかし、人と人が生活していくと、自分が、もしくは相手が幸せに生きることが守られているとは限らない状態があるかもしれません。これは、大人も子どももみんなで考えていかなければならない極めて重要な問題です。

和邇小学校の人権の日は、せめて月に一度は、テーマを通して自己を振り返り、みんなが幸せに生きるためにできることを考える日です。

9月のテーマは「国際理解教育」です。学習に用いたビデオがあります。下のURLを押して、ぜひご覧ください。

https://www.otsu.ed.jp/wanie/douga/jinnkennnohi.mp4

2024/09/04

レファレント・パーソン(9/4)

Referent person(レファレント・パーソン)とは、「尊敬できる人」という意味です。私たちは常にレファレント・パーソンの影響を受けています。行動の判断をするときに、本人に良い影響を与えてくれるばかりでなく、自己肯定感を高めてくれます。レファレント・パーソンとは、自分の在り方や生き方の価値基準の参考になる人物です。「自分はできない」「ダメかもしれない」「自信がもてない」と自己肯定感を低下させているとき、私たちは必要以上にネガティブになり、「できない理由」ばかりを探す思考に陥ります。そんな時は、尊敬する偉大なレファレント・パーソンなら「どう考えるか?」「どうアドバイスしてくれるか?」と視点を変えていくのです。私のレファレント・パーソンは、昨年度、和邇小学校に北海道からはるばる来てくださった植松努さんです。

私は毎年、植松努さんの講演会(有料)に参加しています。今年の夏休みにも、植松努さんの話を聞いてきました。

これからの時代を生きる子どもたちに付けたい本当の力とは何か、をじっくり考える機会をいただきました。話の一部を動画にまとめました。40分ぐらいあります。お時間があるときに、ぜひご覧ください。(下のURLをおしてください。)

https://www.otsu.ed.jp/wanie/douga/uematututomu2024.mp4

2024/08/06

パリオリンピック・パラリンピック(8/6)

パリでは世界一という高みを目指して、熱戦が繰り広げられています。オリンピック閉幕まであと5日ほどとなりました。パラリンピックについては、8月28日から9月8日までの開催となります。こちらも、世界各国で練習を積み重ねた選手の熱い戦いが期待されています。日本にとって、注目種目、注目選手が報道され、眠れない夜を過ごしている人もいるかもしれません。特に、自分が経験したスポーツなどは、その技のすごさに圧倒されます。

4年に一度の平和の祭典と呼ばれるオリンピック、東京大会が異例の延期、無観客で、あれから3年ぶりの開催となりました。

パリでは、なんと1900年と1924年にオリンピックが開催されていますので、ちょうど100年目の記念すべき年の開催となりました。1900年とは、随分昔のようですが、オリンピックの発祥は第1回大会:1896年アテネ大会です。4年に一度ですから、100年間で25回しかありません。今回のパリオリンピックは33回目となります。

そもそも、開会式はスタジアムで行うことが常識とされていましたが、驚いたことにセーヌ川で行われ、これからの時代、過去の常識にとらわれない柔軟な発想がいかに大事かを考えさせられました。

今回のパリオリンピックは、32競技329種目が実施されていて、約1万人の選手が参加しています。(今回と書いたのは、オリンピックによって、採用される種目が異なります。)329組の金メダルが授与されるそうですが、金・銀・銅のメダル獲得に至らなかった多くの選手の努力にも思いをはせることが必要です。(そもそも、国の代表選手として数々の国内予選を突破してオリンピックに出場できることがすばらしいことですから)

躍動する選手の姿を目に焼き付けて、将来オリンピック選手になり、金メダルを取るんだ、という夢を追い続ける和邇小学校の子どもたちでいてほしいですね。